Nos réponses à toutes vos questions

- Tout

- Affaires scolaires

- Aides

- Antenne de justice

- Architecture

- Archives

- Associations

- Ateliers

- Bibliothèque

- CCAS

- CV

- Co-working

- Culture

- Cyberbase

- Démarches

- Ecole

- Economie

- Elections

- Emploi

- Enfants

- Environnement

- Espace Public Numérique

- Espace Sud

- Etat-civil

- Future maman

- Fêtes

- Garderie

- Handicap

- Histoire

- Hébergement

- Inscriptions

- Internet

- Jeune enfant

- Jeunes

- Journées du patrimoine

- Le tri

- Livres

- Logement

- Loisirs

- Mairie

- Maison

- Mariage

- Musique

- Médiathèque

- PACS

- Paiements

- Parking

- Patrimoine

- Permis

- Photocopies

- Police municipale

- Pompiers

- Recensement

- Retraite

- Santé

- Services techniques

- Solidarité

- Sorties

- Sortir

- Sport

- Sports

- Subventions

- Séniors

- Terrain

- Tourisme

- Traditions

- Transports

- Travail

- Travaux

- Urbanisme

- Urgences

- Vacances

- Vie économique

Vous vendez ou achetez un logement ? Ce que vous devez savoir…

Vous souhaitez faire un don de livres à la médiathèque ?

Vous souhaitez créer une association ?

Vous êtes un professionnel indépendant, vous n’avez pas de bureau, vous souhaitez vous connecter ?

Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez rédiger votre CV, comment faire ?

Vous achetez un terrain à Rivière-Salée ? Ce que vous devez savoir…

Votre terrain est-il constructible ?

Votre enfant n’aime pas lire ?

Victime inanimée sur voie publique ou à domicile ou début d’incendie localisé, que faire ?

Un membre de ma famille a disparu depuis plusieurs jours, où dois-je m’adresser pour le signaler ?

Toutes vos questions sur votre voiture : réponses en ligne

Rentrée 2020 : Comment inscrire mon enfant à l’école ?

Qui sont celles qui prennent en charge votre enfant à l’école ?

Qui prend en charge les repas de votre enfant à l’école ?

Qui prend en charge le nettoyage des écoles chaque jour ?

Quels sont les tarifs de la médiathèque ?

Quels sont les marchés publics de la ville ?

Quels sont les horaires du service Etat Civil ?

Quels sont les horaires de l’antenne de justice ?

Quels sont les grands rendez-vous culturels à Rivière-Salée ?

Quels sont les grands événements sportifs à Rivière-Salée ?

Quelqu’un est venu chez moi et prétend faire le recensement, comment vérifier ?

Quelles sont les zones économiques à Rivière-Salée ?

Quelles sont les heures d’ouverture de la médiathèque ?

Quelles sont les écoles primaires de Rivière-Salée ?

Quelles sont les écoles maternelles de la ville ?

Quelles sont les écoles élémentaires de Rivière-Salée ?

Quelles sont les démarches obligatoires lors du décès d’un proche ?

Quelles sont les conditions pour louer une salle municipale ?

Quelle est la conduite à tenir en cas d’accidents corporels ayant entraîné des blessures ou la mort ?

Quelle différence entre le recensement et le recensement militaire ?

Quel est le délai pour avoir un nouveau passeport ?

Quel délai pour obtenir une carte d’identité ?

Que va-t-on trouver aux archives municipales ?

Que se passe-t-il avant et après la classe ?

Quand faut-il faire un diagnostic termites ?

Quand faut-il faire un diagnostic amiante ?

Quand et comment faut-il faire une déclaration d’intention d’aliéner ?

Pouvez-vous m’envoyer la liste des commerces, artisans de la ville ?

Peut-on demander en ligne un extrait ou une copie d’acte ? (naissance, mariage, décès)

Permanence de la maison martiniquaise de la personne handicapée

Où trouver le programme culturel de la médiathèque ?

Où sont placés les défibrillateurs à Rivière-Salée ?

Où apprendre la musique, peindre, apprendre à danser le bèlè ?

Nous souhaitons louer un foyer rural, comment faire ?

Nous sommes une association, comment faire une demande de subvention ?

Nous sommes un groupe de collégiens nous souhaitons une connexion wifi pour une recherche documentaire ?

Nous allons nous pacser !! Quelles sont les démarches ?

Nous allons nous marier ! Quelles sont les démarches ?

Mon domicile sera momentanément inoccupé, de quels dispositifs puis-je bénéficier pour la surveillance ?

Ma poubelle est très abimée que dois-je faire ?

Le portage de repas

Le document que je souhaite consulter aux archives n’est pas encore communicable. Que faire ?

La médiathèque fait partie d’un réseau de prêt, quels avantages pour vous ?

Je veux refaire les passeports de toute la famille, comment faire ?

Je veux faire une déclaration de vol (véhicule, objets, documents, etc…) où dois-je m’adresser ?

Je veux faire une déclaration de disparition de poubelles données par la CAESM, où dois-je m’adresser ?

Je suis retraité et j’ai beaucoup de temps libre. Que puis- je faire ?

Je suis nouvel entrepreneur, artisan, comment me faire connaître ?

Je souhaite vendre ou céder mon véhicule, où puis-je me procurer les documents nécessaires pour le faire ?

Je souhaite une concession au cimetière, comment faire ?

Je souhaite remplir ma feuille d’impôt en ligne, accéder à mon compte Ameli, pôle emploi. Pouvez-vous m’aider ?

Je souhaite organiser une manifestation, une fête ou toute organisation susceptible de d’attirer un nombreux public, que dois-je faire ?

Je souhaite organiser une manifestation privée, puis je bénéficier du concours du service de police pour la surveillance ?

Je souhaite occuper la voie publique (fête, défilé, vide grenier), quelle démarche dois-je effectuer ?

Je souhaite l’installation d’un point lumineux près de chez moi. Comment faire ?

Je recherche une association culturelle ou sportive, pouvez-vous m’aider ?

Je désire héberger à mon domicile un étranger hors Union Européenne, où dois-je m’adresser ?

Je cherche des informations sur les transports en commun à Rivière-Salée ?

J’ai un enfant de 2 ans, quels choix a-t-il à la médiathèque ?

J’ai perdu ma pièce d’identité, où dois-je m’adresser pour la refaire ?

J’ai perdu la carte grise de mon véhicule, mon permis de conduire, où dois-je m’orienter ?

Dois-je obligatoirement faire appel à un architecte pour mes travaux ?

Constat de dégradation de voirie, de biens immobiliers publics ou de mobiliers urbains, que faire ?

Comment trouver un document parmi les 30.000 de la médiathèque ?

Comment se rendre à la médiathèque ?

Comment se faire recenser pour l’appel de préparation à la défense ?

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?

Comment s’inscrire à un atelier informatique à la médiathèque ?

Comment reconnaitre son enfant ?

Comment payer la cantine ?

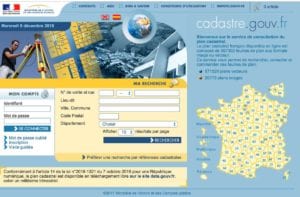

Comment obtenir une matrice cadastrale ?

Comment obtenir une autorisation de sortie du territoire ?

Comment obtenir un plan cadastral ?

Comment obtenir les menus de la cantine scolaire ?

Comment obtenir la liste des assistances maternelles ?

Comment faire une demande de logement social ?

Comment faire une demande d’enseigne ?

Comment faire une demande d’emplacement réservé pour mon véhicule sur la voie publique ?

Comment faire une demande d’emplacement pour commerces ambulants ?

Comment faire pour voter par procuration ?

Comment faire intervenir le service de démoustication ?

Comment faire établir un passeport ?

Comment faire établir ou renouveler une carte d’identité ?

Comment faire du sport à Rivière-Salée ?

Comment déposer un permis de construire ?

Comment déclarer la naissance de son enfant ?

Comment contacter le service économique et fiscal ?