Dombré de ciriques à 10€ ! la liste des restaurants participants !

Vendredi 28 juin MILO’S 6 Rue du commandant Varasse 0596.68.55.08 Vendredi 28 et Samedi 29 juin LE TAPIS VERT 23 Rue du

Evénements passés et futurs

Evénements passés et futurs

Seulement les événements passés

Seulement les événement futurs

Type d'événement:

Tout

Tout

Accompagnement numérique

Aides

Ateliers

Bal populaire

Causerie – Débat

Chant

Chanté Nwel

Cinéma

Cirque

Concert

Concert musique classique

concours de dessin

Conférence

Conte

Danse

Débat

Défilé

Défilé de mode

Exposition

Fête de la famille

Fête de quartier

Fête patronale

Gastronomie

Ikebana

Loisirs

Marché

Musique

Permanence

Projection

Rallye

Randonnée

Récital

Rencontre littéraire

Réunion d’information

Services

Spectacle de danse

Sport After Work

Sports

Théâtre

Twadisyon pou ti moun

Vernissage

VTT

Wouspel Mizik

Pas d’événement prévu

Vendredi 28 juin MILO’S 6 Rue du commandant Varasse 0596.68.55.08 Vendredi 28 et Samedi 29 juin LE TAPIS VERT 23 Rue du

Le rallye a lieu samedi 29 juin de 7h à 13h à Rivière-Salée. Les inscriptions sont terminées, merci pour votre massive participation

Tu as des projets ? Viens donner ta vision. Viens montrer ton énergie. Nous recherchons plusieurs jeunes de 16 à 25 ans,

Inscrivez-vous pour le rallye découverte ! Découvrez la commune en vous amusant et en brûlant des calories ! Les participants devront trouver grâce à

Rivière-Salée aime la musique ! C’est pourquoi, amis musiciens, nous vous proposons cette année de jouer à la fête de la musique

Cette semaine vous avez plusieurs beaux rendez-vous ! La fête de la famille.Comme chaque année, les mères et pères méritants sont mis

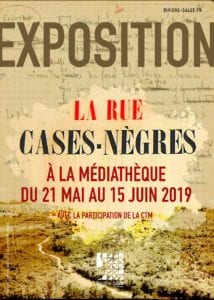

Exposition du 21 mardi au samedi 15 juin La rue Case- nègres Avec la participation de la CTM Médiathèque

Deux rendez-vous à ne pas rater cette semaine VENDREDI 17 MAI : Théâtre au centre culturel « ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE

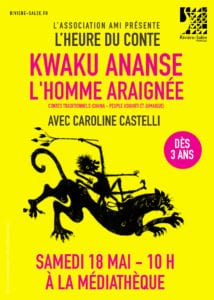

Heure du conteL’Association AMI vous présente « Kwaku ananse l’homme araignée » Les histoires voyagent grâce aux bouches à oreilles. En Jamaique, on raconte

Un conte pour les tout-petits, un atelier pour préparer un cadeau pour maman, une causerie débat et une expo. Mai à Rivière-Salée.

La compagnie a été créée en 2016 à l’occasion de la première création chorégraphique « Ô fil de soi » de la

Les images d’archives de Rivière-Salée, colorisées. Comment consulter les archives de la ville ? Les usines de Rivière-Salée

Nous avons entrepris de rendre leurs couleurs originales aux images d’archives de Rivière-Salée. A partager. Le procédé Le résultat Voir aussi

« Les LUMINAS, les grands trophées de la jeunesse « récompensent tous les deux ans les jeunes les plus talentueux de la Martinique, peu

Dans le cadre de la journée internationale de la femme.La ville de Rivière-Salée et Nicole Cage Florentiny presentent : Si telman famn

Séance de partage volée par les caméras de Martinique la 1ère. Roro Kaliko sera sur la scène pour la Silver Parade de

La grand-robe… symbole de nos traditions. Combien de façon de la porter ? Petite capsule vidéo à partager.

Rendez-vous le 23 février à 14 H au Stade de Trenelle pour le grand départ de tous les groupes ! Venez avec

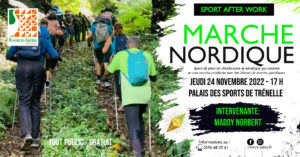

La ville de Rivière-Salée vous donne rendez-vous pour le 2ème « SPORT AFTER WORK ». En collaboration avec Madame Maddy Norbert, enseignante en Activités

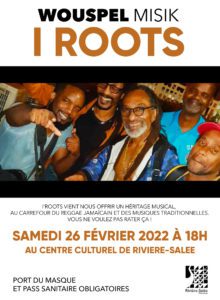

I’Roots vient nous offrir un héritage musical, au carrefour du reggae jamaïcain et des musiques traditionnelles. Vous ne voulez pas rater ça