Quel est notre objectif ?

Notre objectif est de promouvoir la ville de Rivière-Salée, ses sites historiques et son patrimoine culturel et naturel.

L’histoire de Rivière-Salée n’est pas transmise suffisamment ni aux martiniquais, ni aux visiteurs extérieurs qui traversent la ville.

Ces visiteurs, comme les Saléens ne soupçonne pas la richesse historique, notamment le rôle fondamental que Rivière-Salée a occupé dans l’histoire économique et sociale de l’île. Cette commune est en effet un haut lieu de luttes sociales, peu connue des martiniquais et des Saléens eux-mêmes. Aussi, l’objectif est de développer chez tout un chacun et particulièrement chez les jeunes, un intérêt vis-à-vis de leur histoire et de leur identité.

Rivière-Salée possède t-elle vraiment un potentiel touristique ?

OUI, bien entendu, et il est d’une richesse exceptionnelle !

- la beauté et la diversité des paysages,

- sa plaine et ses points de vue à 180° avec un panorama sur la baie de Fort-de-France,

- son patrimoine architectural,

- son patrimoine culturel,

- son potentiel agricole,

- son histoire et ses personnages historiques,

- son artisanat,

- ses spécificités culinaires : le mabi, le « dombrés ciriques» qui était dégusté après la chasse aux crabes aux flambeaux dès le 24 juin premier jour de fête patronale.

Quel type de tourisme voulons-nous développer ?

Nous souhaitons ardemment développer un tourisme de proximité avec l’habitant, un tourisme patrimonial, un écotourisme durable et de qualité.

Rivière-Salée est une ville dotée de tous les équipements structurants, lui permettant de se consacrer sereinement à une activité touristique choisie et maitrisée. Les potentialités y sont très importantes.

Comment envisageons-nous de mettre le pont bac en valeur ?

Découverte fluviale de Petit-Bourg à Grand-Bourg par la rivière Salée et visite du site du pont Bac.

Il s’agit de raconter l’histoire la ville au fil de l’eau. Les visiteurs rejoindront le site du pont bac en partant de Petit-Bourg en kayak pour accéder à la rive gauche de la rivière Salée afin d’atteindre le pont Bac à pied.

L’ensemble des forces vives (associations, commerçants, éducateurs) est en attente de la réalisation de ce projet touristique auquel elles souhaitent ardemment prendre part.

L’histoire de la ville sera présentée…

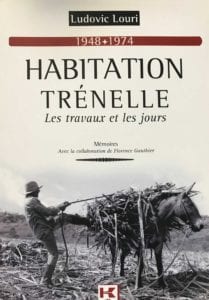

- Ses usines…

- Ses habitations

- Ses luttes sociales

- La rue Cases-Nègres et Zobel..

Nous mettront en valeur la période des usines, fer de lance de l’économie de la ville et de la Martinique jusqu’en 1960, ses habitations, la culture de la canne, la rue Cases Nègres, les luttes sociales (insurrection du sud en 1870), ses personnages remarquables…). Les visiteurs pourront s’immerger dans la vie trépidante de cette ville construite à la fois à Petit-Bourg sur la rive droite, et à Grand-Bourg côté gauche, sans oublier nos magnifiques quartiers.

Nous parlerons bien sur des pratiques de l’époque…

Les pratiques de l’époque, le mode d’habitat, les métiers, le mode de vie des Saléens sur les habitations sont rythmés par le passage d’un côté à l’autre de la rivière qui sépare Grand-Bourg, commercial, de Petit-Bourg, industriel. Une mise en valeur historique et culturelle de cette ville à deux bourgs passe notamment par la réhabilitation de ce pont ; lien indispensable de l’époque entre les populations du sud et celles du reste de la Martinique.

Quel est la valeur patrimoniale du pont bac ?

C’est un Patrimoine architectural précieux, voisin de la mangrove sous lequel passait la rivière Salée (détournée plus tard), ce pont ce doit d’être raconté au plus grand nombre.

Site historique, œuvre architecturale d’avant-garde dont les plans ont été réalisés en 1892 dans les usines du Creusot. Son montage a été réalisé par l’entreprise de monsieur Léonce Perriolat (entrepreneur à Saint-Esprit). Le pont Bac est un ouvrage d’art métallique unique en Martinique. Il se distingue par sa portée d’un seul tenant et par un assemblage de type vannerie qui assure sa solidité.

Quelles sont les conditions au démarrage du projet ?

Ce projet de réhabilitation du pont Bac est conditionné d’abord par son financement car son état qui ne cesse de se dégrader. Ce projet est aussi conditionné par l’aménagement du parc qui le jouxte (ajoupas, bancs, panneaux explicatifs, toilettes, etc.)… sur la rive gauche de la rivière Salée. C’est une initiative de la ville qui vise le développement d’un modèle de tourisme prenant en compte les dimensions culturelle et environnementale.

Nous avions été retenus pour ce projet lors d’un concours organisé par l’ancien conseil régional en 2011.

Ce projet est suspendu à celui des travaux sur la plaine et sur la rivière Salée.

Notre projet est prêt,

Mais vous l’aurez compris, la balle est dans le camp de la CTM.